«Среди цветов — вишня,

Среди людей — самурай»

–Японская народная поговорка

Доспехи самураев всегда привлекали внимание своей яркостью, и красочностью и своей необычностью – они не похожи больше ни на какие другие. Тем не менее по совокупности своих защитных качеств они мало чем отличались от куда более прозаических доспехов стран Запада. Сила самурайской брони была в деталях: доспехи — функциональны и даже самая небольшая деталь имела свое назначение.

На одиннадцатый день первого месяца каждого года, шлем и доспехи даймё (феодального князя) обычно выставлялись в шоин его резиденции, комнате для приема гостей. Его знамена и штандарты, или личные флаги, развевались в саду, чтобы обеспечить благоприятный год. Давайте, как гости князя, прогуляемся по шоин и посмотрим на доспехи — не только как средства защиты, но и символы силы и власти, а также на редкость красивые творения.

В конце 4 — начале 5 века в Японию из Китая завезли лошадей. Если раньше в сражениях участвовала только пехота, то теперь к ним добавилась еще и конница, что создало решающий перевес над местными владыками. Лошади были также важны в мирный период Эдо (1615 — 1868). Только самураям определенного ранга разрешалось ездить верхом. Во время парадов, шествий и церемоний животные демонстрировали престиж и мощь своих владельцев.

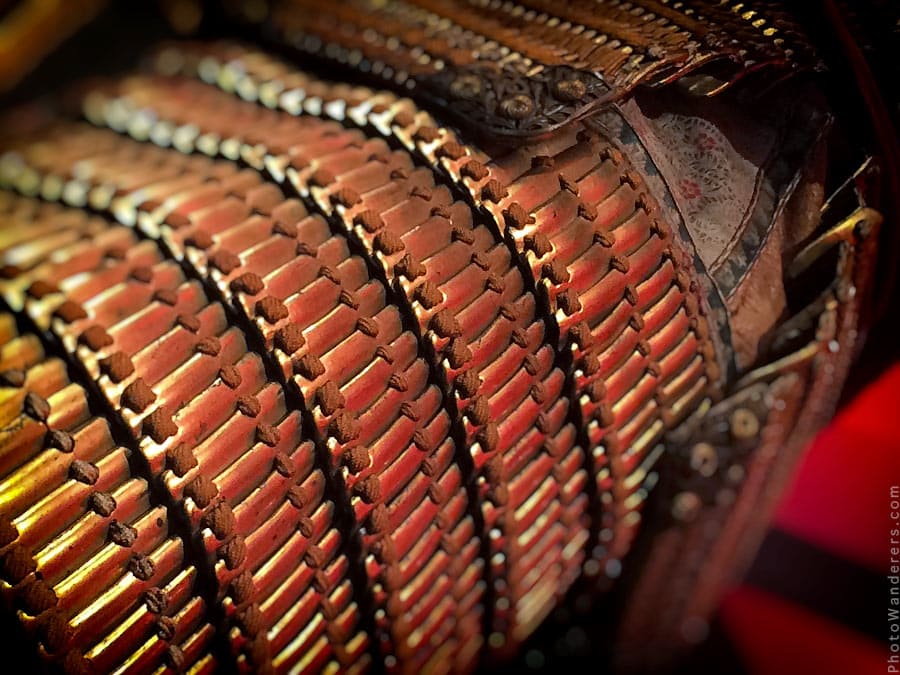

В доспехах Тати-В доспехах Тати-до торс был защищен жесткой клеткой, состоящей из двух частей, которые соединялись под левой рукой. Доспехи собирались из отдельных железных пластин (хон-кодзанэ), которые были покрыты лаком, позолочены и стянуты вместе с шелковой тесьмой. торс был защищен жесткой клеткой, состоящей из двух частей, которые соединялись под левой рукой. Доспехи собирались из отдельных железных пластин (хон-кодзанэ), которые были покрыты лаком, позолочены и стянуты вместе с шелковой тесьмой.

Из всех видов доспехов, Тати-до были самыми трудоемкими, но являлись хорошей защитой от стрел.

В доспехах Татидо тосэй-гусоку, кираса (до), наплечники (содэ) и латная юбка (кусазури) строятся из рядов горизонтальных железных полос, которые были покрыты черным и золотистым лаком. Пластины скреплялись вместе шелковыми шнурами. По сравнению с более старыми доспехами, собранными из небольших отдельных пластинок, эти доспехи были легче и проще в обслуживании.

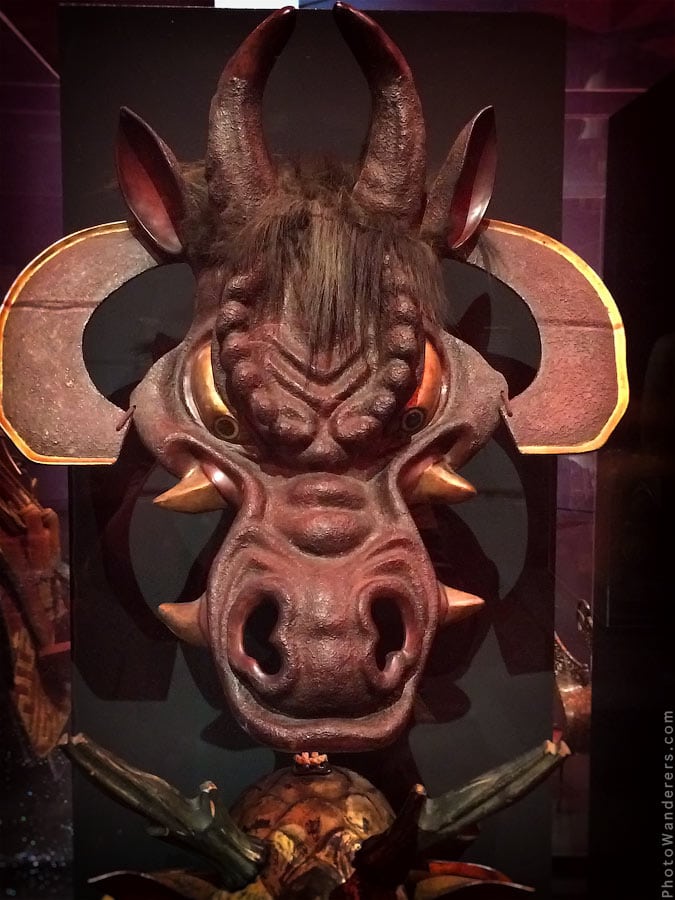

До семнадцатого века лошади самураев не защищены броней. В живописи этих ранних периодов, на лошадях можно увидеть только вожжи, упряжь и функционально-красивые седла и стремена. В 1600 годы стали появляться картины с изображением более сложных воинских лат, а также маски и лакированно-кожаные доспехи для лошадей. В период Эдо (1615 — 1868) для участия в торжественных процессиях, лошадей наряжали в более роскошные и изысканные доспехи.

Бамен (bamen) – лошадиная маска, – которая защищает голову лошади, не закрывая глаза животного, впервые появилась в семнадцатом веке и использовалась в основном в военных шествиях. Бамен часто были сделаны из вареной кожи, которая была сформована и лакированна. Это восхитительно устрашающая маска в комплекте с рогами и золотыми клыками превращала лошадь в мифическое существо.

Доспехи Ёкохаги-до яркий пример того, как цвет — красно-лакированных пластины и синяя шнуровка кирасы — и впечатляющий шлем ( XVII век) помогает воину выделиться на поле боя. Золотые санскритские символы на рукавах, и дракон, охваченный огнем на шлеме, являются эмблемами буддийского божества Фудо Мёо. Буддийские мотивы часто появляются на латах самураев для божественной защиты.

В доспехах нимайтати-до кираса состоит из двух частей и немного сужается в талии, так чтобы основной вес ложился на бедра. Китайский лев (шиши) из лакированной древесины присел в прыжке на шлеме. Нарукавники украшены драконом, обвившимся вокруг обоюдоострого меча (кен), который является атрибутом буддийского божества Фудо Мёо, грозного Недвижимого. Герб из мальвы на плечах, свидетельствует, что доспехи были сделаны для рода Мацудайра.

После войны годов Онин — Буммэй (1467 — 1477) появились первые экземпляры доспеха могами-до (по названию местности Могами, где впервые начали его производить), ставшего прообразом доспехов нового образца – тосэй-гусоку, “современных доспехов”. Кираса новых доспехов, в отличии от старых состояла из цельнометаллических полос на груди и спине. Производство такого доспеха занимало в 4 раза меньше времени, чем изготовление одного харамаки или домару.

Доспехи могами-до были созданы двумя мастерами школы Мётин. Мётин – это старейшая прославленная школа по изготовлению доспехов. Свою благородную фамилию, которая обозначает “светлое сокровище”, они получили от императора Коноэ правившего в 12 веке. Оружейный мастер, который создал шлем, Мётин Мунэкару, известен как создатель доспехов, которые сёгун Токугава подарил королеве Виктории.

Традиционный шлем судзибати кабуто состоит из шестидесяти двух пластин, усатой полумаски и скульптурной фигуры Фудо Мёо, грозного Недвижимого. В учении эзотерических школ буддизма, Фудо Мёо описывается как гневная форма Великого Будды, всемогущее божество, который разрушает все препятствия на пути просветления.

Уникальное украшение для налобной части шлема – маеда – напоминает главу мифического животного, частично свирепой птицы, частично рыбы. Украшение было смоделировано с использованием техники сухого лака – лак накладывался последовательно, либо на слои ткани (даккацу кансицу), либо на деревянную основу (мокусин-кансицу) чтобы создать форму. Белый конский волос, мелкие зубы и крылья придают налобному украшению устрашающий вид.

Шлем зунари-кабуто имитирует человеческую голову с пучком волос (мотодори), как носили японские воины. Мех медведя был выбран для имитации человеческих волос.

Шлем Судзибати кабуто состоит из радиальных пластинок железа, соединенных крупными заклепками (хоси) и приподнятыми швами (содзи). Шлем украшен посеребренными железными стрекозами на решетке из золотой листвы и гербом рода Мацудайра. В период Эдо (1603 — 1868 год) представители этого рода контролировали немало удельных владений (ханов), благодаря своим родственным связям с домом сёгунов — семьёй Токугава.

Кираса и внушительный сасимоно (высокое украшение, которое крепилось в специальных гнездах на спинной пластине панциря) характерны для конца 16 века, когда межклановая вражда достигла небывалого накала и воины стремились выделиться на поле боя. Сасимоно изготовлен из позолоченной, лакированной японской бумаги (васи), и представляет собой три пера. Видимый издалека, но слишком хрупкий для боя, он, вероятно, одевался когда самураи обозревали поле битвы или принимали участие в процессии или церемонии.

Доспехи Нуинобэ-до состояли из двух частей (передней и задней), которые соединялись на шарнирах слева, и закрывались при помощи шнуровки на правой стороне. Лобовое украшение на шлеме представляет собой два листа кири (павловнии) с имперской хризантемы в центре. Нарукавники украшены гербом рода Мори.

Самурайский командный сигнальный двусторонний веер дополняет доспехи самурая.

В 16 веке род Мори был одним из многих небольших самурайских родов провинции Аки. Его политический курс менялся в зависимости от движения могущественных войск западного или южного соседа. Ситуация изменилась к 17 веку — род завоевал земли южного и северного соседей, а в 1868 род Мори стал одним из инициаторов реставрации Мэйдзи, основал новое правительство, которое положило начало созданию Японской империи. Хотя военная организация Мори распалась, сам род сохранился по сей день.

Название до-мару в приблизительном переводе значит “огибающий туловище”. Этот доспех предназначался для воинов низшего ранга — “рядовых” самурайских дружин. В доспехе до-мару спину и грудь защищали горизонтальные ряды мелких пластинок, что делало доспех подвижным и подходящим для пешего боя на ближней дистанции. Собранная из отдельных пластин, кираса до-мару легко подгонялась под владельца.

Кираса выполнена из сочлененных пластинок с прошивкой из оленьей кожи, и шлем украшен стрелками из сплава золота и меди (сякудо). Эта броня несет фамильный герб рода Мизуно.

Фамильные доспехи и куклы, изображающие знаменитых воинов из японской истории были выставлены на обозрение в самурайских домах каждую весну во время фестиваля, известного как Танго-но сэкку. Сегодня это событие стало ежегодным Праздником мальчиков, куклы, одетые в самурайскую броню с миниатюрными мечами, выставляют на показ, чтобы выразить пожелания здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Хитатарэ, рубашка, и хакама, мешковатые брюки, традиционно одевались под доспехи. Это хитатарэ было пошито из красновато-коричневой парчи украшенной тканым узором из пионов, символа богатства, удачи и храбрости.

Японский лук асимметричный, верхняя половина примерно в два раза длиннее нижней. Длина лука – 2 м и более. Традиционно плечи лука делаются композитно, то есть, наружная часть – деревянная, а внутренняя – бамбуковая. В результате этого стрела практически никогда не летит прямо, что делает точное прицеливание делом большой практики. Обычная дистанция прицельного полета стрелы – около 60 метров, для мастера – до 120 метров. Луки, стрелы и колчан украшены гербом рода Токугава, воинского клана, который правил Японией в период Эдо.

6 Responses

Роскошные доспехи были у самураев. Прямо настоящие произведения искусства.

Спасибо Ladybloger. Необыкновенно экзотичные и необычные произведения искуства 🙂 Было очень интересно немного ознакомится с историей самурайских доспехов. Я и не представляла, что они так живописно выглядели.

Очень интересно и познавательно. Доспехи впечатляют своей красотой и мощностью. А вот интересно знать, как с такой тяжестью в бою? И конечно же впечатлила сложная шнуровка (вдруг развяжется?) на доспехах и гневная форма Великого Будды. Спасибо за интересную статью.

Елена, спасибо. Японские доспехи не были очень тяжелыми, что-то около 25 кг. Их всегда делали на заказ и подгоняли под владельца, чтобы он мог свободно и быстро двигаться в бою. Шелковую шнуровку завязывал оруженосец, она размещалась на спине или под рукой, т.е. во время сражения не должна была пострадать 🙂 А развязать ее не просто, я смотрела видео как ее завязывали, наверное, потратили пол-часа.

Красивые, но кольчуга лучше защищала наших рыцарей, конечно у рыцарей и у самураев разные стили боя, но все же

Полные рыцарские латы возможно лучше защищали, но рыцари-то сражались на лошадях и, если их с лошади скидывали, то на земле они сражаться не могли. А более легкие доспехи, по-моему могли сравниться с самурайскими.